来源:爱游戏唯一官方平台 发布时间:2025-05-04 08:23:16 人气:1

从一篇论文到可应用的技术和产品,科技成果从“书架”走向“货架”是公认的世界难题,被称为“死亡之谷”。良渚实验室创办“双创博士学院”,培养既能做研究、又能搞创业的“两栖”人才,以人才的“新样态”赋能产学研深度融合。

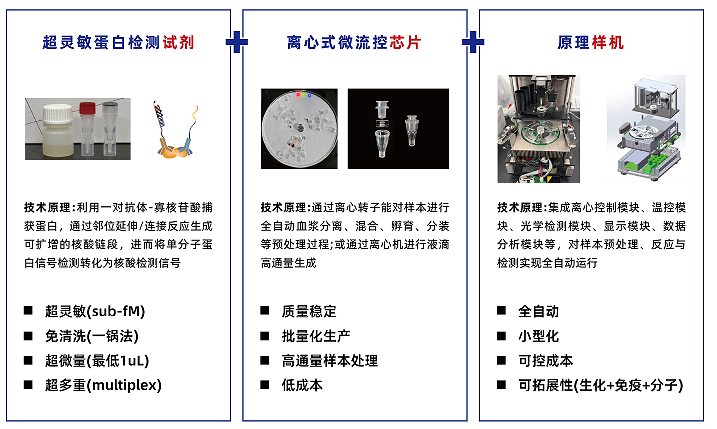

实验室里,唐政敏的双眼紧紧盯着显示屏,等待着最新批次样本的检验测试的数据。他和团队研发的“新一代微流控单分子蛋白检测技术平台”,能够极大的提升阿尔兹海默症、肿瘤和衰老检测的灵敏度,目前项目在杭州落地注册了公司,已十分接近市场化。

“灵敏度大概提高了100到1000倍。它可以在一定程度上完成一滴血当中去检测。就看一下市场行情怎么样,也是要慢慢宣传我们的一些产品。”唐政敏说。

去年,唐政敏获得首届良渚实验室双创大赛博士后赛道第一名,并入职成为研究员,解决了个人岗位的后顾之忧,“我现在是研究员,实实在在的岗位,然后给一些待遇。就是给两三年时间让你去培育这一个项目,其实最难的就是这个事情。假如没有这个项目,或者没这个岗位,我可能去企业或者去高校,我可能这一个项目就没有在做了。”

“良渚实验室给我们大概每个项目提供了100万到200万经费,这个经费在国内来说基本上没有的,200万相当于一个种子轮、天使轮的投资。欧阳主任经常说,看一下我们在博士学院的项目,做到哪一步就可以投资了,我们就朝着这个方向努力,你在高校里不会有这种机会的。”唐政敏告诉记者。

唐政敏提到的欧阳主任,是良渚实验室常务副主任欧阳宏伟,他是浙江大学教授,同时也是实验室四位首席科学家之一。

人们常用“0到1”“1到10”“10到100”来形容科技成果转化所经历的基础研究、技术转化和市场化运作三个阶段,其中1到10此阶段是公认的世界难题,被称为“死亡之谷”。

在欧阳宏伟看来,关键转化期缺人、缺钱,是造成转化困难的最大障碍:“博士人口本来就少,博士在产业界和体系内分布又不那么合理,大多数在体系内,只有5%左右在产业界。这一块没人投钱,所以博士进不来。博士不进来就不会产生高水平的科创公司,没有高水平的科创公司,就没办法容纳更多的研究生、博士生。”

大学负责“0到1”,企业负责“10到100”,而良渚实验室在“死亡之谷”的“交界面”上建了一座桥——“双创博士学院”。优秀的人才从博士生、博士后创新创业大赛脱颖而出,入职良渚实验室,继续推进项目转化。

欧阳宏伟说:“我们现在的奖励体系,在体系内看的就是你有文章、有项目、有专利;按照社会奖励体系,看的是能卖产品、能交税、能产生利润。两者在我这一个地区就衔接起来了。”

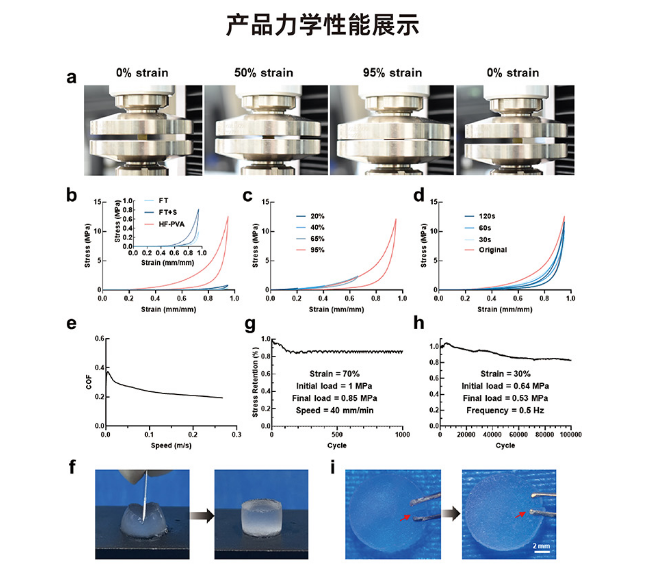

“聚乙烯醇水凝胶软组织假体材料”是第二届双创大赛参赛项目。主创人黄宇轩是浙江大学医学院在读博士,他正和指导老师欧阳宏伟探讨提升假体材料的力学性能,以匹配所替代组织的强度,更好为用户服务。

“之前只能做一些常规形状的,我们开发的是一种材料加工塑形的工艺,相当于用一些高分子物理化学的底层设计,让它能做成各种各样复杂的形状。比如说半月板就是这里面一个案例。”黄宇轩说。

为有市场转化潜力的项目配备“商业顾问”,是良渚实验室一直以来所坚持的。他们不仅懂项目,也懂转化,是跨越“死亡之谷”重要的“摆渡人”。黄宇轩说:“这个是很重要的,因为整个商业化的过程和学术规则还是不太一样。如果有一个亲身经历过这个流程的人来做指导,那会让我们少踩很多坑。”

尽管科技转化的道路依然充满挑战,但成立四年多来,良渚实验室已经孵化了十多家企业,还有20多个项目待转化。首届大赛孵化企业首轮融资即将完成,第二届也吸引了200多名博士竞逐。

越过“死亡之谷”,一个又一个项目落地开花,燃起科创的“星星之火”。欧阳宏伟说:“新型科创平台,它要完成两个功能,一个是把学术型人才变成学术、商业复合型人才。第二个就是把发得很好的文章,‘0到1’的那些科技概念,在这里面变成一个更成熟,可投资的标的,变成一个社会所需要的可转化的科技和科创公司。这就是我们新质生产力的源头和源泉。‘死亡之谷’有一点阳光和雨露,然后会产生一些种子,之后是鲜花的盛开。”